Por María Cristina Rosas *

La pandemia es una oportunidad para reinventar la sustentabilidad urbana, tanto en los terrenos de la salud como en otros tantos.

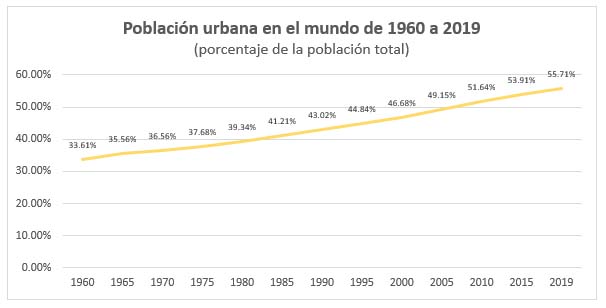

El mundo tiende a la urbanización. En 1960, una tercera parte de los habitantes del planeta residía en las ciudades. En contraste, casi 60 años después, según datos del Banco Mundial se estima que el 55 por ciento de la población del orbe o bien 4 200 millones, vive en ciudades. Para 2050, se calcula que siete de cada 10 personas residirán en zonas urbanas.

Vivir en zonas urbanas supone acceso a oportunidades laborales, educativas, servicios y otros insumos que estimulan los asentamientos humanos en las ciudades. Sin embargo, hay enormes desafíos para garantizar la sustentabilidad de las urbes, cuyo desarrollo y crecimiento en muchos casos, ha estado muy lejos de contar con la debida planeación. Prueba de ello son los cinturones de miseria que suelen acompañar a las urbes y en donde el acceso a oportunidades para una vida mejor es en extremo limitado.

Cuadro 1

Fuente: Banco Mundial.

El 80 por ciento del producto interno bruto del mundo lo generan las ciudades. Ello es consecuente con la pérdida de importancia de las zonas rurales, la migración que de ahí se genera rumbo a las ciudades, el mayor valor agregado de las actividades económicas propias de las zonas urbanas, etcétera. Con todo, la exclusión social, la movilidad, la contaminación, el manejo de la basura, el acceso a servicios de sanidad y salud, el impacto de fenómenos naturales, el trabajo informal, la falta de seguridad social, los desplazados internos, los conflictos armados, etcétera, son sólo algunos de los problemas que se generan y/o agudizan en las ciudades.

El SARSCoV2, agente causal del COVID-19 da cuenta de los riesgos sanitarios que se producen cuando se tienen congregados en condominios, transporte público, centros de trabajo, proveedores de servicios esenciales, etcétera a grandes contingentes de personas. Una mirada a las estadísticas sobre las ciudades más golpeadas por la pandemia revela un patrón: las grandes concentraciones urbanas son también los mayores focos de propagación de la enfermedad.

Cuadro 2

Principales urbes del mundo afectadas por el SARSCoV2

| Estado/provincia | Población total | Población infectada por COVID-19 | Defunciones por COVID-19 |

| Maharashtra, India | 126 189 673 | 5 226 710 | 78 007 |

| Inglaterra, Reino Unido | 56 286 961 | 3 880 345 | 112 274 |

| California, Estados Unidos | 39 538 223 | 3 763 281 | 62 472 |

| Sao Paulo, Brasil | 12 325 232 | 3 038 240 | 102 356 |

| Texas, Estados Unidos | 29 183 290 | 2 922 680 | 50 785 |

| Florida, Estados Unidos | 21 570 527 | 2 278 549 | 35 882 |

| Nueva York, Estados Unidos | 20 215 751 | 2 077 563 | 52 825 |

| Karnataka, India | 61 130 704 | 2 053 191 | 20 368 |

| Kerala, India | 34 630 192 | 2 010 934 | 6 053 |

| Uttar Pradesh, India | 199 812 341 | 1 563 235 | 16 369 |

| Tamil Nadu, India | 72 147 030 | 1 468 864 | 16 471 |

| Minas Gerais, Brasil | 19 597 330 | 1 433 481 | 36 495 |

| Delhi, India | 16 787 941 | 1 361 986 | 20 310 |

| Illinois, Estados Unidos | 12 822 739 | 1 359 651 | 24 640 |

| Andhra Pradesh, India | 49 386 799 | 1 344 368 | 8 988 |

| Pensilvania, Estados Unidos | 13 011 844 | 1 180 120 | 26 609 |

| Moscú, Rusia | 12 506 468 | 1 127 417 | 19 068 |

| Georgia, Estados Unidos | 10 711 908 | 1 112 297 | 20 432 |

| Bengala Occidental, India | 91 347 736 | 1 053 117 | 12 728 |

| Rio Grande do Sul, Brasil | 11 422 973 | 1 018 592 | 26 318 |

| Nueva Jersey, Estados Unidos | 9 294 493 | 1 009 093 | 25 882 |

| Paraná, Brasil | 10 444 526 | 997 645 | 24 074 |

| Carolina del Norte, Estados Unidos | 10 453 948 | 986 443 | 12 830 |

| Michigan, Estados Unidos | 10 077 331 | 970 376 | 19 528 |

| Bahía, Brasil | 14 016 906 | 940 584 | 19 503 |

| Santa Catarina, Brasil | 7 164 788 | 918 127 | 14 243 |

| Chhattisgarh, India | 29 436 231 | 883 210 | 11 094 |

| Arizona, Estados Unidos | 7 158 923 | 870 624 | 17 430 |

| Tennessee, Estados Unidos | 6 916 897 | 855 587 | 12 296 |

| Lima, Perú | 9 674 800 | 850 650 | 28 272 |

| Bogotá, Colombia | 7 412 566 | 845 261 | 16 771 |

| Lombardía, Italia | 10 103 969 | 820 983 | 33 271 |

| Rajasthan, India | 68 548 437 | 805 658 | 6 158 |

| Río de Janeiro, Brasil | 6 747 815 | 797 033 | 47 052 |

| Nordrhein-Westfalen, Alemania | 17 912 134 | 778 353 | 16 170 |

| Indiana, Estados Unidos | 6 785 528 | 731 810 | 13 445 |

| Ceara, Brasil | 8 452 381 | 727 045 | 18 763 |

| Gujarat, India | 60 439 692 | 714 611 | 8 731 |

| Madhya Pradesh, India | 72 626 809 | 700 202 | 6 679 |

| Massachusetts, Estados Unidos | 7 033 469 | 699 187 | 17 712 |

| Madrid, España | 3 223 334 | 698 584 | 15 155 |

| Virginia, Estados Unidos | 8 654 542 | 668 147 | 10 934 |

| Wisconsin, Estados Unidos | 5 893 718 | 667 637 | 7 687 |

| Haryana, India | 25 353 081 | 652 742 | 6 075 |

| Ciudad de México, México | 9 209 944 | 648 011 | 32 889 |

Fuente: Johns Hopkins Coronavirus Research Center. Datos al 13 de mayo de 2021 a las 8: 21 am.

Si bien en las ciudades y zonas urbanas el acceso a los servicios de salud es más amplio que en las áreas rurales, eso no significa que se esté en condiciones óptimas para atender a las víctimas de algún cataclismo. El terremoto de 1985 destruyó más del 30 por ciento de la infraestructura hospitalaria de la capital del país, justo cuando más se le necesitaba dar auxilio a los heridos y a quienes enfrentaron estrés postraumático. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), al valorar el accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi en Japón que comenzó el 11 de marzo de 2011 tras un devastador terremoto y tsunami concluyó que el país asiático no estaba preparado para enfrentar una situación como la que se produjo. Así, las autoridades japonesas daban por sentado que jamás habría una pérdida total de suministro eléctrico en una central nuclear más que durante un breve período. Mucho menos se asumió que varios reactores de una misma instalación sufrieran averías al mismo tiempo. Tampoco se pensó en lo que podría ocurrir si un accidente nuclear acontecía al mismo tiempo que un fenómeno natural. Por supuesto que cada país es diferente, al igual que las amenazas que enfrenta y la manera en que gestiona los riesgos de desastres. Un conflicto armado en zonas urbanas naturalmente eleva el número de defunciones y heridos a la inversa de zonas con baja densidad demográfica.

El desarrollo urbano en muchos lugares ha procedido sin planeación. Ello desencadena problemas de movilidad -personas que invierten una buena parte de su tiempo para trasladarse al trabajo y/o la escuela-; de acceso a servicios como agua, electricidad, etcétera; de salud -porque se debe maximizar el tiempo y queda muy poco para acceder y preparar alimentos nutritivos; o bien por el estrés citadino-; de justicia social -prevalece el individuo sobre la colectividad-; etcétera

¿Qué tanto modificó/acentuó el SARSCoV2 esta problemática? Ante la emergencia afloraron y se profundizaron las desigualdades sociales que ya existían y de todos modos las autoridades han debido improvisar soluciones sobre la marcha. Empero, la pandemia es una oportunidad para reinventar la sustentabilidad urbana, tanto en los terrenos de la salud como en otros tantos.

En materia de salud desde hace tiempo se ha privilegiado una transformación en los servicios, de manera que se pudiera atender a las personas en el primer nivel de atención evitando costosas hospitalizaciones -para el erario y/o los pacientes- cuando estas no fueran necesarias. La idea primigenia es que antaño se hospitalizaba a priori a las personas con dolencias menores que podían haber sido resueltas de manera satisfactoria en el primer nivel de atención. Esto llevó a una dramática reducción de camas de hospital.

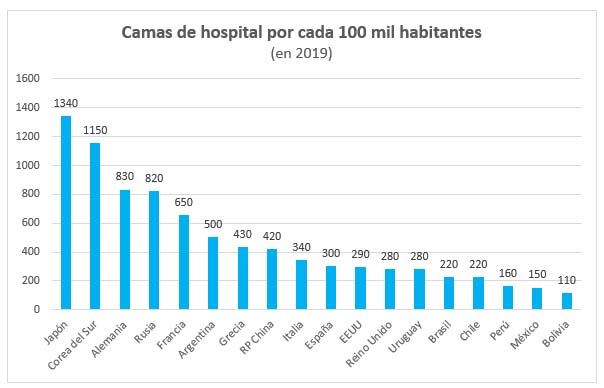

Como se puede observar en el gráfico 1, el país con más camas de hospital por cada 100 mil habitantes en 2019, antes de la pandemia, era Japón, con 1 340. México, en cambio, tenía apenas 150 camas.

Gráfico 1

Fuente: Global Health Security Index y Banco Mundial.

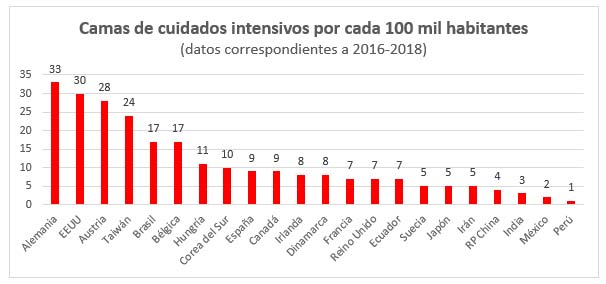

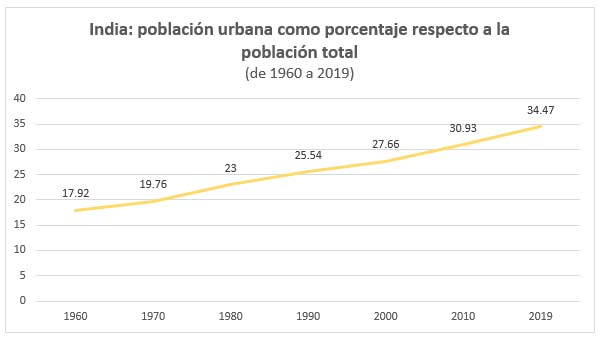

En lo que se refiere a camas de hospital con unidades de cuidados intensivos (UCI) la escasez se acentúa aún más. El país mejor dotado es Alemania, con 33 UCI, seguido de Estados Unidos y Austria. En India, donde la pandemia ha hecho verdaderos estragos en las últimas semanas -recordando, además, que en ese país predomina la población rural a razón de dos tercios, como se observa en el gráfico 3- sólo hay 3 UCI por cada 100 mil habitantes y éstas sobre todo se concentran en zonas urbanas. Este no es un tema menor: el mundo fue testigo el año pasado de cómo en Italia y otros países, ante la escasez de UCI se debieron tomar dolorosas decisiones respecto a qué pacientes deberían recibir soporte respiratorio en función de sus posibilidades de sobrevivir. Ello dejó fuera a muchas personas que, resignadas o no, fallecieron por falta de acceso a ese servicio.

Gráfico 2

Fuentes: Ministerios de Sanidad de España (2017), Italia (2017), Francia (2020), México (2020), y Perú (2020); SCCM (2018); NHS (2020); Statistisches Bundesamt y Robert Koch Institute (2017); Critical Care Bed Capacity in Asian Countries, Critical Care Medicine (2020); Addedum (2020); SICEM (2016); De Tijd (2020); NEAK (2019); Critical Care Capacity in Canada, Critical Care(2015); SFAI y SIS (2020); INEC (2020); DASAIM (2014).

Las enfermedades respiratorias no son el único desafío al que se enfrentan las urbes. Estudios recientes revelan que en los terrenos de la salud mental los citadinos son más propensos a padecer trastornos de ansiedad, humor, esquizofrenia y lo que se denomina estrés social. Así, las ciudades pareciera que son malas para la salud, toda vez que sus residentes tienen 39 por ciento más posibilidades de desarrollar enfermedades mentales que quienes se asientan en zonas rurales -lo cual no significa en modo alguno que la salud mental de las personas que habitan en áreas rurales sea la mejor.

Un tema no menos importante es la seguridad alimentaria, la cual se encuentra fuertemente asociada a la salud. Tradicionalmente se pensaba que los problemas de alimentación eran especialmente graves en las áreas rurales. Sin embargo, las ciudades deben lidiar con las dificultades en la cadena de distribución y abastecimiento. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que saber más sobre el transporte, la agricultura, la nutrición y la salud pública es fundamental para ofrecer alimentos sanos, accesibles y de buena calidad a los habitantes de las ciudades.

Gráfico 3

Fuente: Banco Mundial.

Así los citadinos, en especial los que perciben ingresos más bajos destinan más de la mitad de sus ingresos a comida, lo que los torna vulnerables a la inflación y al aumento en los precios de los alimentos. Asimismo, gastan un 30 por ciento más en alimentos de lo que erogarían en zonas rurales, pero el contenido calórico y graso es más alto, debido a la facilidad de acceder a alimentos procesados o ultraprocesados. Esto ocurre porque las personas marginadas de las urbes son el último eslabón en la cadena alimentaria lo que les deja escasas opciones de compra, y ello explica por qué se alimentan con productos poco nutritivos y de mala calidad –i. e. una hamburguesa con papas fritas y refresco es más barata que una comida corrida.

¿La urbanización entonces, es mala para la salud? Los asentamientos humanos, rurales o urbanos, enfrentan múltiples desafíos. Una consecuencia de la acelerada urbanización del mundo es que la atención a los problemas de la ruralidad ha disminuido, con el consecuente abandono, pobreza y migración hacia las ciudades. Por el lado de las urbes, su gestión no ha sido, por regla general, la mejor. Así, la pandemia se erige en una oportunidad para repensar al mundo, al rural y al urbano, en términos de sustentabilidad, funcionamiento y, sobre todo, como un entorno que permita a las sociedades tener una buena calidad de vida. Esto implica dimensionar a los desafíos, más allá de su singularidad, esto es que, la salud hoy por hoy es la mayor prioridad en el mundo, pero el riesgo es que su atención deje de lado todo lo demás. En este sentido, la urbanización, la ruralidad y el desarrollo requieren una visión amplia inter, trans y multidisciplinaria no sólo para hacer valoraciones apropiadas de los retos y las oportunidades, sino, especialmente, para generar un mundo sostenible y sustentable.

* María Cristina Rosas es catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Preside el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme A. C. Miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y del Panel de Expertos de la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

* María Cristina Rosas es catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Preside el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme A. C. Miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y del Panel de Expertos de la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

0 comentarios

Trackbacks/Pingbacks