Por Fidel García Granados*

La inclusión de derechos fundamentales en la Constitución puede resultar trivial si en el resto del ordenamiento jurídico no se les provee de algún contenido material. En junio de 1999 se incorporó a la Carta Magna el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado —sano, a partir de febrero de 2012— y, a la fecha, persiste el debate en torno a los alcances de su objeto de tutela.

No obstante, existe cierto consenso en que este derecho no podría referirse sólo al goce presente del entorno ecológico, sino que tal prerrogativa lleva implícita la pretensión del disfrute futuro —no sólo para la generación presente sino también para las venideras— misma que genera un derecho diverso, el de la preservación del medio ambiente, para su goce posterior; éste, a su vez, impone determinadas obligaciones a los órganos del Estado, que son los encargados de proveer las condiciones apropiadas para el disfrute permanente del entorno.

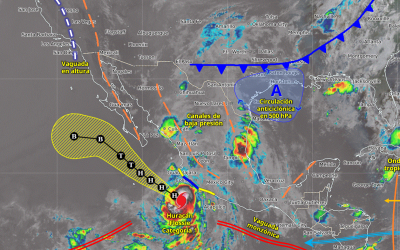

Foto: CONAHCYT

Para cumplir tal imperativo, el velo de protección jurídica que deriva de estos derechos debiera proyectarse, al menos, sobre los bienes ambientales que generan las condiciones necesarias para el desarrollo y bienestar de las personas; ello incluye no sólo a los elementos materiales del entorno ecológico, como los recursos naturales, sino también a aspectos sociales que complementan la relación de los individuos con el medio ambiente, los que van desde la manera en que se organiza cada sociedad, los estilos de desarrollo que asume, las formas en que ocupa el territorio e, incluso, los valores que enaltece. Es aquí de donde surge el derecho al paisaje, ya que éste no es sino una de las diversas resultantes de la interacción de la sociedad con el medio ambiente.

Sin embargo, el ordenamiento jurídico mexicano adolece de una profunda omisión legislativa sobre este tema; como acontece con otros objetos del Derecho ambiental, la mayor parte de las normas sustantivas sobre la modificación del paisaje no están en la ley, sino en el vasto universo de autorizaciones administrativas que se expiden, cada año, en todo el país, mismas que son emitidas en un contexto de enorme discrecionalidad, debido, precisamente, a la imprevisión del legislador en encauzar el ámbito decisorio de los funcionarios públicos.

Foto: Semarnat.

En este escenario institucional, el paisaje, tanto natural como inducido, es delineado, en buena medida, por las decisiones de los gobiernos —sobre todo los municipales— ya sea a través de la administración de los usos del suelo, ordenando o perturbando la forma en que se ocupa el territorio; mediante la ejecución de las obras de infraestructura, mejorando o deteriorando la calidad de vida de los residentes o, por conducto del marco regulatorio, estimulando o enturbiando las relaciones de la comunidad con su entorno.

El ejercicio de estas funciones públicas habitualmente está supeditada a las circunstancias coyunturales que prevalecen al momento en que se toman las decisiones administrativas que inciden sobre el paisaje, sin embargo, sus efectos casi siempre trascienden al corto lapso de las administraciones municipales, toda vez que la intervención sobre el medio ambiente es sinérgico, por definición, ya que es mayor el efecto acumulado de las diferentes acciones que inciden sobre el medio ambiente, en general, y sobre el paisaje, en particular, que la simple suma de las consecuencias de cada acción considerada de manera aislada.

La incorporación de variables relativas a la preservación del paisaje en las decisiones administrativas requiere, entonces, que en el proceso en que éstas se toman, no sólo se consideren los aspectos coyunturales que las motivan, sino también otros de índole económica, cultural, ecológica y social, que aporten una perspectiva de mayor plazo.

Para ello no se requiere sólo de grandes definiciones políticas o de ambiciosos proyectos normativos, sino también de acciones relativamente más asequibles a los gobiernos locales, como la elaboración de inventarios paisajísticos que permitan definir prioridades y diseñar las políticas públicas respectivas; el alineamiento de los planes municipales de desarrollo urbano a la legislación ambiental que considera como áreas naturales protegidas a las zonas de preservación ecológica de los centros de población; la atención al déficit de espacios verdes, mediante la determinación del uso y destino, como parques o jardines, de los terrenos recibidos en donación por los ayuntamientos municipales, con motivo de lo dispuesto en las leyes estatales en materia de fraccionamientos o la revisión de decisiones coyunturalmente tomadas, a fin preservar los paisajes naturales, particularmente aquellos que enmarcan a escenarios de importancia turística o a las ciudades patrimonio de la humanidad.

* Presidente del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas e integrante de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y de la Red de Investigación en Gobiernos Locales Mexicanos. Socio de la firma legal Zarandona, Schwandt y Kornhauser. [email protected].

Otros artículos del autor:

La centralización encubierta en la gestión del medio ambiente y del territorio

El sustrato constitucional del ordenamiento territorial (I)

El sustrato constitucional del ordenamiento territorial (II)

0 comentarios